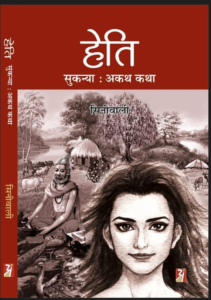

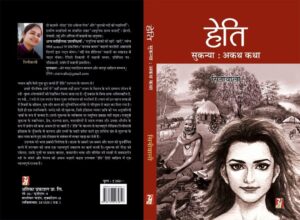

उपन्यास के ब्लर्ब से

उपन्यास पर आधारित रील यहाँ देखें

उपन्यास अंश: हेति -सुकन्या एक अकथ कथा

जिस मंगलकारी, हर्षवर्षा करने वाले दिवस की मुझ सहित सभी को चिरप्रतीक्षा थी वो वही दिवस था। मेरे विवाहोत्सव में तो अत्यधिक हर्षोल्लास, मंगलगीत, आडम्बर के संग नगरवासी सम्मिलित होते। नगर तथा हर्म्य की शोभा का वर्णन ही क्या होता! पिताश्री महाराज कोष का द्वार खोल देते। जिसकी जो इच्छा होती, जितनी इच्छा होती उसे उतना दिया जाता। माता आनंदित हो ईश्वर का आभार प्रकट करतीं। भ्राता गर्व से कुमार को विवाह मंडप में लाते परंतु…! अब…! मैं परिणय सूत्र में बँधूंगी एवं सभी शोकग्रस्त होंगे। अपनी कल्पनाओं की चिता पर अश्रुपूरित नेत्र लिए मैं सुकन्या विवाह के लिए प्रस्तुत थी। परंतु इसे विवाह कैसे कह सकते हैं? वो तो समिधा के लिए लायी गई सुकन्या को विवाह मंडप में भस्म किया जा रहा था तथा अपने अहं एवं क्षुधा की तुष्टि करनेवाले तपस्वी का कार्य सिद्ध हो रहा था!

वैवाहिक जीवन सम्बन्धी जितनी भी कोमल कल्पनाएँ थीं वे सभी विवाह वेदी की अग्नि में भस्म हो रही थीं। पुरोहितगण मंगलाष्टक का सस्वर पाठ कर आशीर्वचन दे रहे थे। उस वेदी से लौह की ऐसी बेड़ी निर्मित हो रही थी जो मंत्रोच्चार के घन के प्रहार से सशक्त होती जा रही थी। मुझे विवाह रूपी उस पाश में जकड़ा जा रहा था। मंडप में वर के रूप में ऋषि को देखकर एक वृद्धा ने कहा, “प्रतीत होता है रुद्र, गौरी को ब्याहने आए हैं।” पार्वती ने तप करके शिव को स्वयं पति रूप में वरण किया था। माता गौरी के समान सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता ! किंतु मेरा दारकर्म तो भय दिखाकर किया जा रहा था। इसे विवाह नहीं बलात् अधिकार स्थापित करना कहिए, जिसे धर्म के माध्यम से मेरे धर्मपति प्रजाजनों एवं स्वजनों के समक्ष कर रहे थे। हमारा युग्म देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, ज्यों सर्प के मुख में शशक!

प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्। (ऋग्वेद)

यहाँ (पितृकुल) से तुझे मुक्त करता हूँ, वहाँ (पतिकुल) से नहीं। वहाँ से तुझे अच्छी तरह बाँधता हूँ।

मैं राजकुमारी सुकन्या से ऋषिपत्नी सुकन्या में परिणत हो गई। परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है परंतु ऐसा परिवर्तन…!

विवाह के पश्चात बासरगृह… प्रेम की दैहिक यात्रा! प्रेम में एकरूप हो जाना!

इस यामिनी की कल्पना करके उर्वी ने मुझे कई बार सताया था। मिलनकक्ष की सज्जा की बातें मेरे लोभी मन को लुभा जातीं, आँखें झुक जातीं परंतु कर्ण अपनी पूरी शक्ति लगाकर श्रवण करते। जब दो हृतल का प्रथम मिलन होगा तो बासरगृह की सज्जा भी हृदयहारी होनी चाहिए। उर्वी कभी पुष्प से कक्ष सज्जित करने के लिए उतावली होती तो कभी मणि – माणिक्य से। कभी मयूरचंद्रिका एवं मौतिक्य से। इतनी कल्पनाओं के मध्य वो स्वयं ही उलझ जाती। मुझसे पूछने लगती, “कुँवर, कौन सी सज्जा प्रथम रयन के योग्य होगी ?”

“उवीं, ये तो तुम्हारा कार्य क्षेत्र है मैं भला क्या उत्तर दूँ?”

“हाँ सखी, प्रथम रयन केलिगृह में जाते हुए आपकी जो दशा होगी उस क्षण मैं भी कोई सहायता नहीं कर सकूँगी।”

सुकंठ भी कभी-कभी, सुनते सुनते बोल पड़ता, सखी मणिमुक्ता की सज्जा, पुष्प की शय्या !

चिरप्रतीक्षित स्वप्न जिन नयनों ने संजोया था, अश्रु की अविरल धारा उसे अपने संग प्रवाहित कर ले गई। उर्वी भी व्यथित थी परंतु वो अपना कष्ट प्रकट कर मेरी पीड़ा में वृद्धि करना नहीं चाहती थी। मेरे लिए अब कोई कष्ट, दुखदायी नहीं क्योंकि इससे अधिक प्रलंयकारी और क्या होगा ? क्या अतीव कष्ट भी भय से मुक्त कर देता है ?

उर्वी दुविधा में थी प्रथम निशि के लिए मेरा श्रृंगार किस भाँति करे जो मेरे धर्मपति के अनुरूप हो। मुझे पट्टमहिषी, राजरानी, पटरानी बनाने का स्वप्न देखने वाली अब मुझे ऋषिपत्नी का रूप देते हुए काँप रही थी।

“उर्वी, श्रृंगार की क्या आवश्यकता, इस रयन के लिए जब सौभाग्य का आगमन हुआ ही नहीं ?”

मैंने उसकी दुविधा समाप्त कर दी।

* * *

विदाई की बेला आ गई।

अयुत स्वस्थ दुग्ध देने वाली गौ, सहस्र स्वस्थ सुडौल वायु से गति मिलाने वाले स्वर्ण आभरण से युक्त अश्व, शतम चंदनचर्चित स्वर्णमंडित गज, महावत सहित, इंद्रनील, महानील, वैदूर्यमणि, पीतमणि, स्वर्ण एवं रजत मुद्राएँ, कौशेय, क्षौम वस्त्र, पाट साड़ी, भाँति-भाँति के नगवलित अवतंस, कतारबद्ध दास-दासियाँ, मेरे प्रिय रथों पर मेरे प्रिय वाद्ययंत्र, मेरे पोषित मयूर, शुक, कपोत, राजहंस, मृग आदि राजप्रासाद के प्रांगण, द्वार एवं राजपथ पर मेरे संग जाने हेतु सज्जित थे।

पिता का वात्सल्य पुत्री के लिए!

वह मेरे संग इतना यौतुक भेजना चाहते थे कि मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ राजभवन का सुख एवं एश्वर्य प्राप्त हो। परंतु क्या ये वस्तुएँ मुझे सुख प्रदान करेंगी ? अब मेरे लिए इनका क्या प्रयोजन ? यदि पिता श्री वन में महल का निर्माण करा भी दें तो मैं वहाँ पत्नी के रूप में स्वाभिमान के साथ जीवन कैसे व्यतीत करूँगी ?

मैं ध्यानपूर्वक अपने संग जाने वाले यौतुक देख रही थी। महाराज मेरे कक्ष में कांतिहीन मुख, शिथिल देह लिए आए। मैंने प्रणाम निवेदित करते हुए अनुतप्त स्वर में कहा, “महाराज को ऋषिपत्नी का प्रणाम स्वीकार हो।”

वह मुझे हृदय से लगाते हुए कम्पित अस्फुट स्वर में बोले, “आह! मैं केवल पिता होता !”

“न्यायाधीश ! विचारपति! आपने तो अपनी तनया का उसी बांबी के समक्ष परित्याग कर दिया ! महाराज, आपने पिता होने का कर अत्यंत निर्ममता से लिया।”

“हे रुद्र ! किसी पिता का ऐसा दुर्भाग्य न हो !”

“महाराज, वनवासिनी संग विपुल ऐश्वर्य भेजने की क्या आवश्यकता, इस यौतुक का क्या अभिप्राय? हे नरेश, सुख, भोग-विलास से ऋषिपत्नी का क्या नाता ?”

“पुत्री, पिता को उसके अधिकार से वंचित न करो। यह कष्ट असह्य है मेरे लिए।” वे अवरुद्ध कंठ से बोले, “प्रत्येक पिता अपने सामर्थ्यानुसार अपनी पुत्री को विदा करता है। ”

” परंतु पृथ्वीपति, अब मैं ऋषिपत्नी हूँ। मुझे अब कंद-मूल एवं वल्कल के अतिरिक्त, किसी अन्य वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वहीं कंद-मूल, फल मेरे लिए ग्राह्य होगा जो मैं स्वयं संचय करूंगी। आपने अपने राजधर्म का पालन किया, मुझे भी पत्नीधर्म का पालन करने दें।”

‘सुकन्या, पुत्री तुमने संतान धर्म का पालन करके मेरा शीश गर्व से ऊँचा कर

दिया। संसार तुम्हें युगों-युगों तक स्मरण रखेगा। सुकन्या नाम तुमने सार्थक किया।”ये बोलते हुए उनके अश्रु अपनी सीमा तोड़ गए।

पिता को राजधर्म स्मरण रहा, स्मरण रहा संतान का धर्मपालन करना। परंतु मेरा स्वयं के प्रति, स्त्री के प्रति भी कोई कर्तव्य है, धर्म है, ये न मेरे पिता को स्मरण रहा न धर्मपति को। मुझमें सभी ने अपना-अपना भाग ले लिया।

पितृगृह से पतिगृह के लिए प्रस्थान, केवल एक गृह से दूसरे गृह की यात्रा नहीं होती। दोनों आलय के मध्य, पथ में स्त्रियों का जीवन छूट जाता है। कितने अश्रु, कितने रंज, कितने चीत्कार, कितने हृदय बिलख रहे होते हैं इस दुस्साध्य मार्ग में। मेरी बालसखियाँ, मेरे यौवन के अंकुरित होते स्वप्न की सखियाँ मुझे विदा हेतु सज्जित करने आई थीं।

सखियाँ स्वर्णथाल में नाना प्रकार के आभूषण, रजत तारों एवं स्वर्ण तंतुओं से युक्त परिधान लेकर अश्रुपूरित विलोचन एवं कांतिहीन मुख के साथ एकत्रित थीं। स्वर्णथाल से मैंने सुंदर छुगुन से सज्जित नूपुर, जिसके स्पर्श से आज छन्न छन्न का स्वर नहीं करुण पुकार आई… हा… हंत… हाहंत, लघु दर्पण जड़ी इंद्रनील की मुद्रिका, जिसके निकट लाते ही कुँवर दिखाई देते थे वहाँ आज मेरा मुख झिलमिलाने लगा।

उर्वी के अधर काँप उठे! नयन वसंत ऋतु में आषाढ़ के मेघ की भाँति बरसने लगे। कक्ष में शोकाकुल शांति थी। कुछ क्षण पश्चात स्वयं को संयत करने का असफल प्रयत्न करते हुए, काँपते कर से उर्वी मेरा श्रृंगार करने आगे बढ़ी। मेरे नेत्र अशडल पुष्प समान रक्तिम थे।

अश्रु का स्थान, मेरे नेत्र में नहीं कंठ में था !

“ठहरो, कदाचित तुम भ्रमित हो रही हो ! ऋषिपत्नी… जो पर्णकुटी में अपना जीवन व्यतीत करेगी। जिसे वृद्ध धर्मपति की सेवा करनी होगी। वन से लकड़ियाँ एवं कंदमूल संचयन करने के लिए अनेक उपक्रम करने होंगे। वो इन आभूषणों एवं परिधानों से सज्जित होकर क्या करेगी ? तुम्हारा मन रखने के लिए यदि मैं इसे धारण कर भी लूँ तो ये ऋषिपत्नी को शोभा नहीं देंगे..! ये संसार क्या कहेगा…. ? पति मृगचर्म में, पत्नी राजसी वेष में ! भार्या को अपने स्वामी का अनुसरण करना चाहिए। मेरी इतनी सहायता करो, मेरे लिए वल्कल का प्रबंध कर दो। अब मैं उसी में सुखी रहूँगी। श्रृंगार हेतु मेरे लिए रत्नखचित आभूषण नहीं अपितु मुरझाए पुष्प अधिक उपयुक्त होंगे।”

विदाई से पूर्व मैं उर्वी संग वाटिका में गई। जहाँ बालपन में मृण निर्मित वर-वधू संग क्रीड़ा करती थी, उसी वैभ्राज वाटिका से मैं मृणकन्या में परिवर्तित हो विदा लेने गई थी।

जिस छुप-तरु, लतिका को मैंने स्वयं रोपित किया था, जिनकी शाखाएँ मेरा

स्नेह पाकर विकसित हुईं, उनमें पुष्पहास हुआ, वे फलित हुईं। जो लताएँ मुझे देख देख कर मुकुलित होती रहीं, सुगंध बिखेरती रहीं इन सबसे मैं कैसे विदा लूँ? मेरे पालित मृग, कपोत जिन्हें मैं तृण एवं तिन्नी का दाना न दूँ तो वे क्षुधित ही रहें। मेरा प्रिय मयूर मेरी भाव-भंगिमा सीख नृत्य कर मुझे ही रिझाने का प्रयत्न करता। वाटिका में मुझे सभी पशु-पक्षी विकल होकर देख रहे थे। ज्यों पूछ रहे हों, कुँवर, हम आपको कैसे विदा करें, हमारे प्राणों का आधार आप ही तो हैं।

हम सभी के विषाद की भाषा… झरते नेत्रों की भाषा एक थी। शितिकंठ ने अपनी मयूरचंद्रिका को मेरे समक्ष गिरा दिया ज्यों कह रहा हो अब वो पंख पसार कर नृत्य किसके लिए करेगा, उसके पंखों को भी मैं अपने संग लेती जाऊँ। राजहंस के जलसिक्त पंख मेरे वस्त्र को भिंगो रहे थे ज्यों मानव द्वारा दिए ताप को ये शीतलता प्रदान करने का प्रयत्न रहे हों।

मेरे चारों ओर मेरे पालित पशु-पक्षी मूक रुदन कर रहे थे परंतु सुकंठ जड़ हो गया था। वो मुझे देखकर कुँवर, कुँवर नहीं उच्चार रहा था, न ही स्वर्ण पट्टी पर भ्रमण कर रहा था। अपना शीश झुकाए, अपने वृत्ताकार लघु चक्षु से मुझे देख पुनः नेत्र बैठ गया। झुका देता। मैंने उसे स्वर्णपिंजर से निकाला तो वो मेरे स्कंध पर आकर बैठ गया।

विवाह पूर्व जिन आलियों संग अठखेलियाँ करती थी, जिनके संग जीवन के मधुर क्षण व्यतीत किए, जिन्होंने मेरे करतल पर कितनी ही बार कुमार के दर्शन से पूर्व इस विश्वंभरा के सुदर्शन, वीर राजाओं, राजकुमारों के नाम पीत पुष्प से अंकित कर ठिठोली की, मैं सुकन्या मधुर जीवन की कल्पनाओं एवं उन आलियों को छोड़कर अश्रुसागर में समाधि ले रही थी। विवाहोपरांत मुझसे स्वकीया (पतिव्रता) होने की अपेक्षा सभी करेंगे। क्या पुरुष के लिए पत्नीव्रत धर्म का कोई मूल्य नहीं ? दो कुलों के मध्य मैं, पितृकुल मेरे आचरण से कलंकित न हो, मेरे पतिव्रत धर्म की शक्ति से ऋषि च्यवन चिरायु एवं यशस्वी हों। इन दोनों कुलों के मध्य में कहाँ हूँ? अपेक्षा, धर्म, इच्छा… ये शब्द दाहक होते हैं।

मैं गौशाला में प्रतिदिन जाती थी, उनसे विदा लेने गई सभी गौओं के नयन सजल हो उठे। मेख से बँधी वे रंभाने लगीं।

विदा मैं पितृगृह से हो रही थी परंतु उस हृदय से कैसे विदा लूँ जिसे माता कहते हैं! कल से ही वे मूर्च्छित थीं। राजवैद्य उनकी परिचर्या में लगे रहे परंतु उनकी औषधि तो मैं थी… जो अब उनसे विदा लेने आई हूँ! सद्यः व्याहता, मैं उस कक्ष में गई जहाँ मेरी माता दुर्बल एवं शोकग्रस्त पर्यंक पर थीं।

मुझे देखते ही लिपट कर हृदयविदारक रुदन करने लगीं। वेदना की धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी ज्यों त्रिलोक प्लावित हो जाएगा। विलाप करती हुई बोलीं, “मेरे जीवन की ज्योति! मैं तुम्हें कैसे विदा करूँ? क्या आशीर्वाद देकर विदा करूँ तुम विदा हो रही हो, मेरे प्राण क्यों नहीं विदा हो रहे !”

जननी ये कैसा श्रृंगार, ये कैसा नवजीवन! जिसने मेरे रोम-रोम में बलपूर्वक धर्मपति का नाम अंकित कर दिया। जिस कुल, जिस वंश में जन्म लिया, उसे भी त्याग कर वहाँ के लिए प्रस्थान कर रही थी जहाँ मेरे लिए न मेरी माता होंगी न पिता न बंधु-बांधव।

परंतु अटल सत्य के समक्ष वाणी की सत्ता क्या ? यदि मेरे वश में होता तो मैं माता के गर्भ में पुनः समा जाती जो मेरे लिए सर्वाधिक सुरक्षित स्थान होता। माता एवं अन्य माताएँ, उर्वी तथा अन्य आलियाँ, दासियाँ सभी मुझे सिंह द्वार पर ले गईं जहाँ मेरी वाटिका के पुष्पों से सज्जित शिविका थी। समस्त पुष्प दल काँप रहे थे।

चलो प्रिय कंटकित पथ पर, कुछ पल मेरे साथ चलो।

विदाई… सर्वस्व त्याग कर मैं विदा हो रही थी। शिविका में प्रवेश करने से पूर्व दृष्टि भर देख लेना चाहती थी। ज्ञात नहीं पुनः कब आगमन हो। मेरा राजप्रासाद ! इस धरा पर श्वेत मौतिक्य के समान उसकी आभा, उसकी वलभी, अट्टालिकाएँ, फहराती ध्वजा, मेरा कक्ष, मेरे कक्ष का उत्तरी गवाक्ष… उस गवाक्ष पर बैठा सुकंठ। हृदय हाहाकार कर उठा !

नारी के भाग्य में ये विदाई क्यों होती है ? मेरे अश्रु पोंछते एवं अपने नयनों से नीर बहाते प्रियजनों ने मुझे शिविका में बैठा दिया। कहारों ने शिविका उठाई। हाहाकार करते मेरे हृदय ने कहा, स्त्रियों को दो बार स्कंध प्राप्त होते हैं। हे देव, क्या तुमने नारी जाति का भाग्य शूल से निर्मित किया है ?

राजभवन के सिंहद्वार से जब मेरी शिविका बाहर निकली। मैं शिविका से बाहर झाँक कर उस राजप्रासाद को प्रणाम निवेदित करना चाहती थी, जो मेरा जन्मस्थान है। जहाँ की मृतिका की सुगंध मेरी काया में है। जैसे ही मैंने अपना मुख शिविका से बाहर निकाला मेरे समक्ष वो दृश्य था जो किसी पुत्री के लिए अत्यंत हृदयविदारक है। जिन नेत्रों की मैं कनीनिका थी वही मेरी माता मेरी शिविका के पीछे-पीछे विक्षिप्त सी दौड़ी चली आ रही थीं। सभी स्वजन विलाप करते हुए उनके पीछे-पीछे आ रहे थे प्रतीत हो रहा था ज्यों पुत्री पतिगृह नहीं वरन श्मशान के लिए विदा हुई हो। राजभवन के अंतिम सोपान पर पिताश्री राजमुकुट उतार कर अश्रुपात कर रहे थे।

वो दृश्य देखकर सभी का हृदय विखंडित हुआ जा रहा था परंतु तपस्वी च्यवन इस मोह-माया से मुक्त राजपथ पर अग्रसर थे। जहाँ पशु-पक्षी, पेड़-पौधे भी अश्रुपात कर रहे थे वहाँ मनुष्य की मनोदशा का वर्णन क्या? तो क्या ऋषिवर इन सबसे परे हैं?

मेरी शिविका महापथ पर पहुँची जहाँ प्रजाजनों की भीड़ एकत्रित थी। वे सभी इस विवाह से अत्यंत दुखी थे। प्रजाजन अपने हृदय को सांत्वना ये कहकर दे रहे थे कि राजकुमारी की कर्मरेखा में जो वर था, उससे विवाह हो गया।

सुख-दुख की प्राप्ति मेरा भाग्य !

कर्महीन, नपुंसक प्रजा विद्रोह करने की शक्ति संग्रहित नहीं कर पाई, मेरी भाग्यरेखा की ओट में उन्होंने अपना मुख छुपा लिया।

पुरोहित जो राज्य आश्रित हैं, वे भी जप-तप का बल क्यों नहीं महर्षि च्यवन की भाँति अर्जित कर सके… ऋषिवर के समक्ष इनका जप एवं अनुष्ठान बल तो उसी भाँति सिद्ध हुआ ज्यों हुंकार भरते सागर के समक्ष अंजुरी भर जल। महापथ पर ऋषिवर आगे-आगे, मेरी शिविका पीछे-पीछे।

नववधुएँ प्रकोष्ठ से मेरी विदाई देख अश्रुपात कर रही थीं। वृद्धाएँ अपनी पुत्री एवं दौहित्री को अपने हृदय से लगाए अश्रुल नेत्रों से मुझे विदा कर रही थीं ।

सिनीवाली शर्मा

यह भी पढ़ें –

कृष्णा सोबती -एक बेबाक रचनाकार

हंस अकेला रोया -ग्रामीण जीवन को सहजता के साथ प्रस्तुत करती कहानियाँ

सिनीवाली शर्मा रहौ कंत होशियार की समीक्षा

आपको “उपन्यास अंश: हेति -सुकन्या एक अकथ कथा” कैसा लगा? अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराए l अगर आपको अटूट बंधन की रचनाएँ पसंद आती हैं तो कृपया साइट को सबस्क्राइब करें व अटूट बंधन फेसबुक पेज लाइक करें l